今日は、素敵な出会いの着付けに行って来ました。

普段、あまりブログにアップする事は無いのですが、今日は、何だか書き留めておきたくなり、お客様に了解を頂き、しかも顔出しもOKとまで仰って下さって書き綴っております。

丁度1か月前に、お母さまの残されたお着物達の確認と、12月12日のパーティー用のコーディネートの為に、一度伺いました。

その事前準備の上で、今日は本番を迎えたのですが、お着せしている途中から感激の声がこぼれはじめ、終了時点では、とても喜んで下さいました。

着物が好きだったお母さまの残された物を利用したいという強い気持ちがおありだったので、着付け途中の段階から、お母様の事が思い出されたようで、そのお気持ちが私にも凄く伝わってきました。

私自身も、今年6月に亡くなった母が、何故か「ミシンは光子に渡す」と妹達に言っていたらしく、何とか母のミシンが使えるようになりたいと強く思った自分自身と、重なってしまいました。

ご縁を感じるのは、今日のお客様はミシンを使って洋裁をされている、その道のプロの方で、着物をリメイクしたドレスも前回見せて頂きました。

何も知らない私は、前回の確認作業の時は自分でリメイクしたパンツを履いて行ったのですが、勝手にご縁を感じて、自分では作れないきちんとしたリメイク洋服を、いつか気に入った生地を見つけて、作って頂きたくなってきております。

又、ご高齢の優しいお父様が、荷物持ちで駅まで一緒に行って下さるとか・・・

私も帰省した折には、父がいつも高速道路のインター乗り場まで40キロはある道を車で送ってくれていた事を思い出し、親とはそういうものなんだな・・・と今更感慨く・・・

私には、前回も、今日も、愛情のこもった美味しい珈琲を入れて下さいました。

写真では、着物の裾が見えていないのが少し残念なのですが、素敵な赤い花柄の着物に、青海波の帯で、パーティーに相応しい装いになりました。

お母様色一色になられたお客様は、和装がとても素敵に似合われていました。

私とも一緒に写真を撮りたい、と言って下さいましたが、お父様ともツーショットで撮られて、優しい娘さんなのだな・・・と感心しました。

また、その写真を海外に住まわれている弟様にも送って差し上げるとか、お母様の着物を着て、ご家族が揃うイメージですね。

まるで、NHKの【釣瓶の家族に乾杯】の番組を見ているようだと思いました。

今日のパーティーは、「和の物と色では赤を取り入れて」がドレスコードだったそうで、ご自分の専門の洋服ではなく、着物でドレスアップされてお出掛けされました。

素敵な急須 信楽でしょうか?

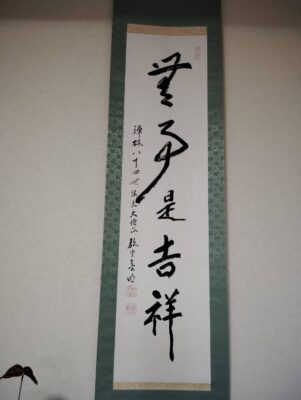

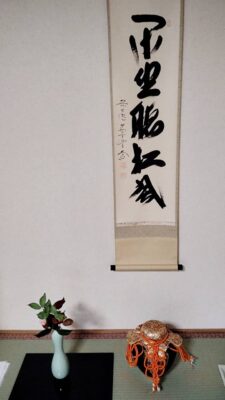

素敵な急須 信楽でしょうか? 【先付け】 【潔白清浄身】と書かれています。

【先付け】 【潔白清浄身】と書かれています。 【煮物碗】楓柄

【煮物碗】楓柄 【造り皿】竹の模様

【造り皿】竹の模様 【八寸】波に千鳥の塗り皿と椿柄の皿に椿の葉があしらわれていました 蕪の箸置き

【八寸】波に千鳥の塗り皿と椿柄の皿に椿の葉があしらわれていました 蕪の箸置き 【蒸し物】とくさ柄

【蒸し物】とくさ柄 【御飯・漬物・味噌汁】【染付碗と信楽?平皿】

【御飯・漬物・味噌汁】【染付碗と信楽?平皿】 【洋デザート/フルーツと生チョコ】有田焼?

【洋デザート/フルーツと生チョコ】有田焼? 【和デザート】【生上用饅頭】信楽でしょうか?

【和デザート】【生上用饅頭】信楽でしょうか?

おもと柄の皿に盛りつけられた、鯛サラダ

おもと柄の皿に盛りつけられた、鯛サラダ 海老のボイル

海老のボイル たっぷりの蟹スープ

たっぷりの蟹スープ 海老の???ソース合え

海老の???ソース合え ホタテのバター焼き

ホタテのバター焼き ラーメン

ラーメン ココナッツアイス

ココナッツアイス カスタードクリーム入り蒸し萬壽(湯気が出ています)

カスタードクリーム入り蒸し萬壽(湯気が出ています)